patrimoine

Une diversité de

Paysages

La Réserve Naturelle, de par sa localisation et son évolution, renferme une mosaïque d’habitats naturels.

Contexte

GÉOLOGIQUE ET PÉDOLOGIQUE

Le massif du Montious est situé sur la zone primaire axiale des Pyrénées, mise en place pendant l’orogénèse hercynienne au Paléozoïque. Il est formé de roches sédimentaires, recoupé par un granitoïde tardiorogénique, le pluton granitique de Bordères-Louron, et recouvert en discordance par des formations de grès rouge, datant de la fin du Primaire et du début du Secondaire. Ces terrains forment une superposition de couches de roches parallèles et inclinées dans le même sens, pente au Nord.

Le pluton granitique de Bordères-Louron, formation de roches plutoniques granitiques, témoigne d’une intrusion de magma dans les roches métasédimentaires en place de la vieille chaine Hercynienne. Le pluton s’est formé en deux temps distincts, il y a 300 millions d’années. Une première intrusion de magma peu visqueux a été mise en place sous forme de gabbro puis de gabbro quartzique, en suivant la forme de la foliation des roches sédimentaires en place depuis 100 millions d’années.

La Réserve Naturelle repose sur un pluton granitique façonné il y a environ 300 millions d’années.

Bien plus tard, 3 injections successives par un même conduit de magmas plus visqueux sont venues élargir le corps plutonique en poussant les intrusions initiales, mettant en place des unités rocheuses granitiques. La formation a ensuite été érodée progressivement pendant plus de 200 millions d’années. Puis, lors de l’orogénèse des Pyrénées, le plissement des roches a induit une inclinaison du pluton granitique à environ 30°. Les processus d’érosion au cours des cycles de glaciation du Quaternaire lui ont donné sa forme actuelle.

Une mosaïque géologique contrastant la végétation.

La géodiversité du massif du Montious est donc héritée de la chaine Hercynienne, de la formation du massif granitique, plus tardivement du soulèvement des Pyrénées et très récemment de l’action des processus d’érosion au cours des cycles de glaciation.

La nature des sols de la Réserve Naturelle est aujourd’hui mal connue du fait de l’absence de relevés pédologiques réalisés en local. L’analyse de leur composition doit donc être rattachée dans un premier temps au Référentiel Régional Pédologique (RRP) produit à l’échelle 1/250 000 sur l’ensemble des régions de France. Selon les données du RRP Occitanie, la Réserve Naturelle présente des sols minéraux, plus ou moins évolués. La formation des sols est en grande partie liée à la présence du pluton granitique, roche mère acide et dure dans un contexte de roches sédimentaires.

Peu profonds, induisant de fait une limitation dans les capacités de stockage de l’eau et des éléments nutritifs assimilables, les sols favorisent logiquement les formations de landes et de forêts de résineux. Les caractéristiques des sols recensés dans les environs de la RNR correspondent à des sols minéraux (lithosols, rankosols, peyrosols), des soles de “vallons et vallées” (colluviosols et fluviosols), ainsi que des sols évolués (brunisols).

Contexte CLIMATIQUE

Le massif du Montious se situe dans un contexte de transition climatique où l’influence des masses d’air d’origine atlantique commence à s’atténuer par rapport aux massifs situés plus à l’ouest. Cette atténuation est très lisible à l’étage collinéen où, à partir de la vallée d’Aure, le faciès subatlantique de cet étage est remplacé par un faciès médio-européen, plus sec. À plus haute altitude cependant, du fait d’un effet de blocage orographique relativement chronique (régimes cycloniques d’Ouest / Nord-Ouest / Nord et mer de nuages à l’étage montagnard), cette atténuation est bien moins significative : l’étage montagnard du massif du Montious conserve un caractère atlantique marqué, semblable à celui observé plus à l’Ouest. De même, l’étage subalpin du massif est clairement affiliable au faciès « central » qu’on observe du Val d’Azun (à l’Ouest) à la vallée de l’Ariège (à l’Est).

La Réserve Naturelle possède la particularité d’être exposée nord sur la majeure partie de son périmètre, lui conférant ainsi un caractère « froid » traduit par de faibles températures et un manteau neigeux persistant jusque tard en saison printanière, selon les variabilités météorologiques annuelles. Elle cumule par ailleurs trois singularités orographiques majeures, qui déterminent sa « personnalité » biogéographique et écologique :

– Elle se situe dans un massif peu élevé, culminant à 2171 m et s’étend majoritairement en-dessous de 2000 m,

– Elle est située en position très avancée au nord de la chaîne, formant un îlot montagneux isolé de la haute chaine Pyrénéenne, dans un massif peu élevé, culminant à 2171 m et s’étend majoritairement en-dessous de 2000 m,

– Elle est orographiquement déconnectée des hauts massifs du Sud, la ligne de crêtes s’abaissant à 1568m au col de Peyresourde (étage montagnard).

En conséquence, la Réserve Naturelle ne possède pas d’étage alpin, son étage subalpin est peu étendu et totalement isolé, la Réserve Naturelle constitue un parfait exemple du concept biogéographique d’insularité continentale.

Ecosystèmes

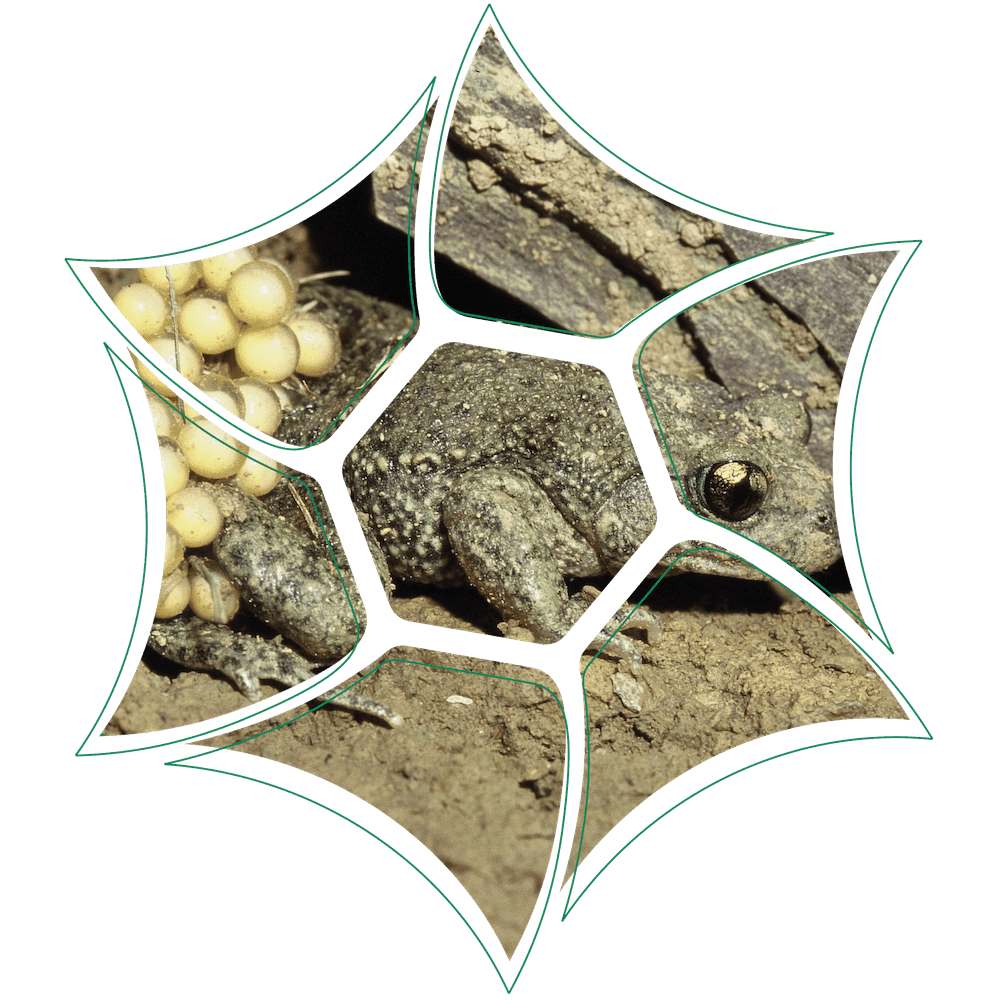

Milieux humides

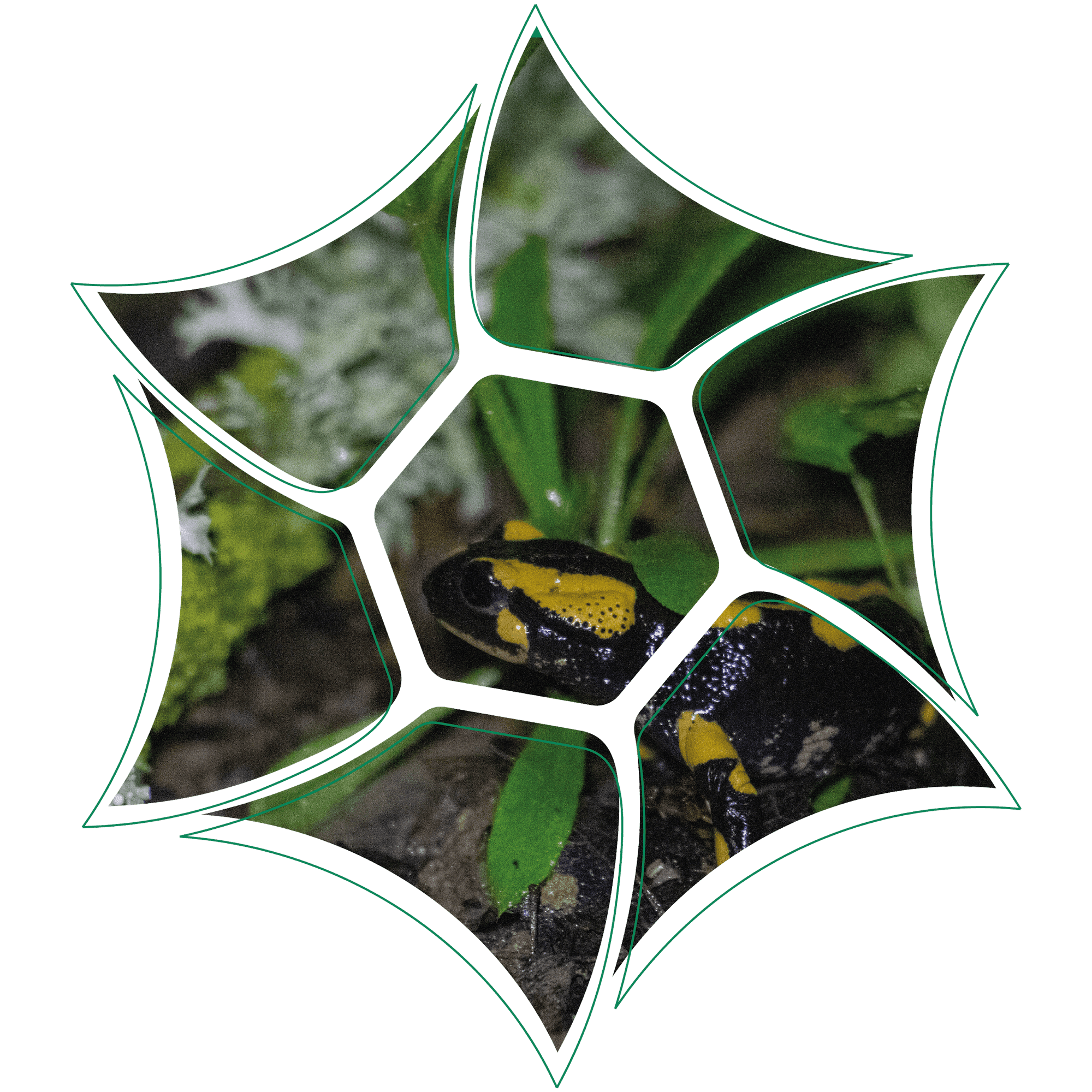

Hautement vulnérables au changement climatique et ses effets, les milieux humides de la Réserve Naturelle se retrouvent de manière très dispersée sur le territoire.

Milieux aquatiques

Ils concernent particulièrement le lac de la Réserve Naturelle, ainsi que les cours d’eau du bassin versant.

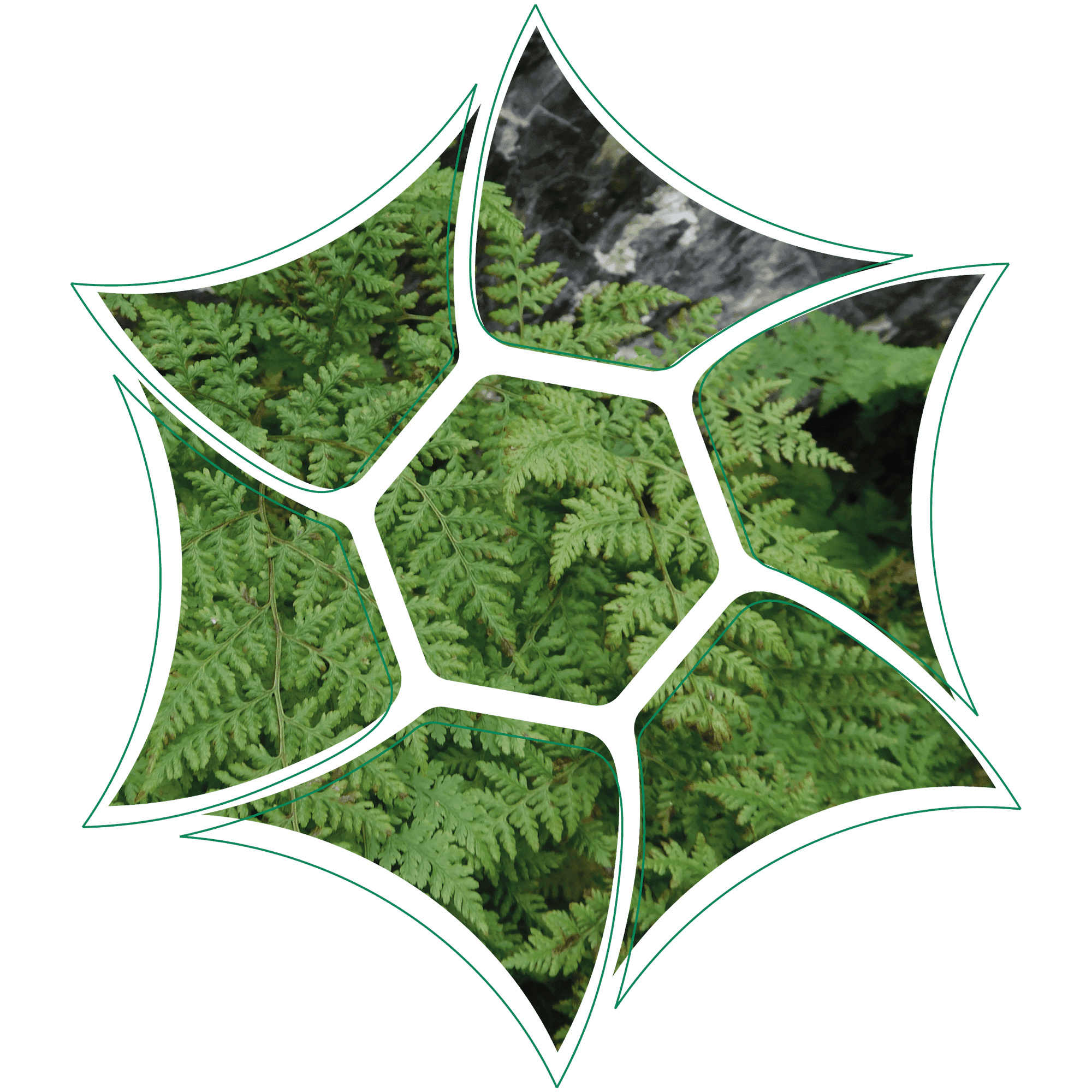

Milieux rupestres

Probablement les milieux les moins impactés par le changement climatique et ses effets, les milieux rupestres ne sont pas très bien connus sur la Réserve Naturelle.

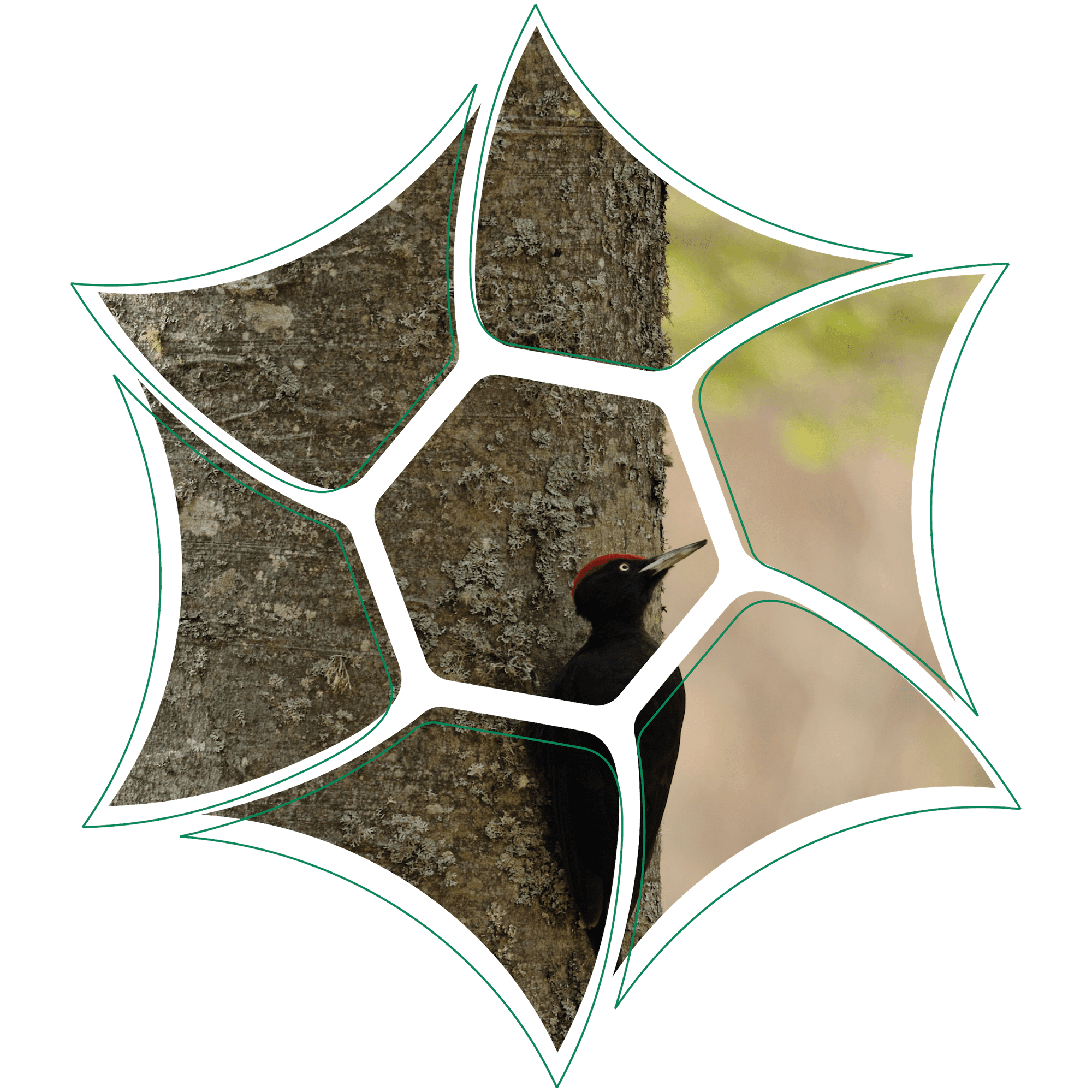

Milieux forestiers

Recouvrant environ 400ha du site, le peuplement forestier correspond majoritairement à de la sapinière d’ombrée.

Milieux de landes et de pelouses

Les végétations qui s’expriment au sein des espaces ouverts de la Réserve Naturelle sont à l’image des estives pyrénéennes sur sol acide.